5 Gründe, warum Osteopathie effektiver ist als ein Schmerzmittel

Ein spannendes Phänomen, was ich immer wieder sehe ist, dass Patienten mir nach einer Behandlung erzählen, dass die Behandlung Schmerzen stärker gelindert hat, als die vorherige Nutzung eines Schmerzmittels. Das klingt im ersten Moment seltsam und ich würde auch nicht behaupten, dass ich magische Hände habe. Aber wie kann es dann zu so einem Phänomen kommen? NA ja, es gibt ein paar einfache Erklärungen, warum Patienten nach einer Behandlung schmerzfreier rausgehen, als wenn sie vorher nur ein Schmerzmittel genommen haben. Wir schauen sie uns gemeinsam an und dabei wirst Du erkennen, dass Du einen Teil davon auch selbst umsetzen kannst, um Deine Schmerzen bereits alleine zu lindern. Entzündung vs. Schmerz Vermutlich eines der am häufigsten genutzten Schmerzmittel auf dem Markt ist Ibuprofen. Und gerade hierbei, aber auch bei anderen Medikamenten aus dieser Gruppe der nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR) ist die Herausforderung, dass sie hauptsächlich über eine Entzündungshemmung Schmerzen lindern. Das funktioniert dann auch bei Schmerzen, die im Rahmen einer Entzündung auftreten, oft gut bis sehr gut. Allerdings sind nicht alle Schmerzen durch eine Entzündung bedingt. Es gibt auch viele weitere mögliche Ursachen für Schmerzen, wie Überlastungen (z.B. das Läuferknie) oder chronische Schmerzen, die oft keinen Zusammenhang zu einem Gewebeschaden mehr zeigen. In diesen Fällen wirst Du dann auch über eine Entzündungshemmung wenig schmerzlindernde Effekte erzielen können und vor allem dann können die 5 folgenden Ansätze einer Behandlung eine bessere Wirkung entfalten, als das Schmerzmittel. Allerdings können sie das teilweise auch bei entzündlichen Prozessen. Ruhe Behandlung In der Behandlung Du Zeit zur Ruhe zu kommen, bei mir im Normalfall eine ganze Stunde. Wann nimmst Du Dir sonst bewusst diese Zeit für Dich und kommst zur Ruhe ohne irgendwelche Ablenkungen? Dass Stress eine stark Schmerz steigernde Wirkung haben kann, ist ein Punkt, den wir uns bereits mehrfach angeschaut haben. Zur Erinnerung Stress stellt die Alarmanlage Deines Körpers sensibler ein, sodass Reize schneller als Schmerz wahrgenommen werden können. Wenn Du jetzt überlegst, wie Du das ganze selbst umsetzen kannst, ganz einfach: Komm zur Ruhe und sorg dafür, dass Dein Stresslevel möglichst gering ist. Vermeide zusätzliche Stressoren und entspanne Dich. Du kannst, wie in einem anderen Artikel bereits erwähnt, alleine über die Auswahl Deines Fernsehprogramms einen Einfluss auf Dein Stresslevel nehmen. Schau Dir vielleicht nicht den nächsten Horrorfilm oder Thriller an, sondern eine entspannte Komödie, natürlich kannst Du auch den Fernseher ganz auslassen und einen Spaziergang im Wald machen. Das wird zum einen Deiner Stimmung guttun und ein Spaziergang kann auch für sich eine schmerzlindernde Wirkung haben. Zusätzlich kannst Du natürlich auch Entspannungsübungen machen, ein paar Anregungen findest Du nebenstehend. Berührung Auch wenn aktive Behandlungen in den meisten Fällen langfristig besser Beschwerden lindern, als passive Maßnahmen, so ist doch die Berührung durch einen anderen Menschen etwas, was zu einer starken Schmerzlinderung führen kann. Mit am schönsten lässt sich das immer beobachten, wenn sich kleine Kinder verletzen. Die Eltern streicheln oder pusten über die verletzte Stelle, nehmen das Kind vielleicht kurz in den Arm und zack sind Schmerzen wie weggeblasen (das Aua, was davon fliegt). Die Wirkung von Oxytocin und wie es auf vielfältige Weise zu einer Reduktion von Schmerzen führen kann, haben wir uns bereits in einem früheren Artikel angeschaut. Diese schmerzlindernden Eigenschaften zu nutzen, ist häufig relativ einfach. Nähe in der Partnerschaft, sei es kuscheln, streicheln oder auch Sex. Alles hat schmerzlindernde Eigenschaften. Aber auch wenn Du nicht in einer Partnerschaft bist, gibt es einfache Möglichkeiten und bevor Du drüber nachdenkst, ja auch Selbstbefriedigung kann eine Möglichkeit sein. Ich denke aber zunächst an andere Dinge, wie beispielsweise Faszienrollen (ja, die kann man auch sanft nutzen!) oder Massagegurte. Kontrollgefühl Ein weiterer großer Vorteil ist, dass Du in der Behandlung merkst, dass Dein Schmerz kontrollierbar ist. Im Rahmen von Triggerpunktbehandlungen gibst Du beispielsweise vor, wie intensiv die Behandlung sein soll und darf. Wird es Dir zu viel, kannst Du Stopp sagen und ich passe die Intensität sofort an. Auch wenn wir uns gemeinsam anschauen, wie beweglich ein schmerzendes Gelenk ist, gibst Du vor, welche Bewegungen in Ordnung sind und welche nicht. Zudem wirst Du vielfach feststellen, dass der Schmerz sich auch verändert, wenn Du wirklich locker lassen kannst und das Gelenk passiv durchbewegt wird. Also die Spannung der Muskulatur, die Dein Körper vielleicht als Schutzspannung gedacht hat, sorgt dafür, dass es schmerzt und nicht eine Verletzung oder Überlastung. Du selbst kannst das auch zu einem gewissen Grad ausprobieren. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die Bewegung, die sonst Deine Schmerzen auslöst, durch kleine Veränderungen so zu modifizieren, dass der Schmerz weniger wird oder sogar verschwindet? Wenn ja, hast Du auch direkt einen weiteren Behandlungsschritt gefunden. Hierbei ist es dann auch egal, ob Du nur den Bewegungsweg etwas verkürzt oder die Bewegung tatsächlich anders als gewohnt durchführst. Die Hauptsache ist, dass Du Deine Schmerzen reduzieren kannst. Schmerzhafter Bereich wird von Fachkraft begutachtet und Ungewissheit wird zu Gewissheit Unsicherheit kann ein deutlicher Stressor sein und somit auch die Schmerzwahrnehmung erhöhen. Du weißt nicht sicher, ob ein Gewebeschaden vorliegt und Du etwas verschlimmerst, wenn Du Dich weiter bewegst. Sollst Du jetzt eine komplette Pause machen oder kannst Du dosiert weitermachen, vielleicht sogar leicht in den Schmerz reinarbeiten? Vielleicht hast Du auch schon bei Google nachgeschaut, was eine mögliche Ursache sein kann, für Deine Schmerzen und bist bei zig Diagnosen gelandet, die eine schlimmer als die andere. Hab ich schon mal erwähnt, dass Du nicht googeln solltest, nach Beschwerden? Wenn Du wirklich unsicher bist, such Dir den Rat eines Experten und mach zeitnah einen Termin aus. Du wärst nicht der erste, von dem ich mitbekomme, dass eine Gewissheit (selbst wenn etwas geschädigt sein sollte) zu einer Reduzierung der Schmerzen geführt hat. Es hört sich jemand die Probleme an und geht darauf ein Der letzte Punkt klingt vielleicht am banalsten, ist aber meiner Meinung nach einer der wichtigsten Punkte. Du kannst Dir wirklich mal alle Deine Sorgen, Probleme und Ängste von der Seele reden und Dir hört jemand zu und geht darauf ein. Eine kleine Patientenanekdote und warum man sich manchmal „auskotzen“ sollte findest Du im Podcast bzw. auf YouTube.

Das Piriformis Syndrom

Das Piriformis Syndrom wird gerne als Erklärung genutzt, wenn Beschwerden im Bereich des unteren Rückens auftreten oder der Ischiasnerv Probleme macht. Aber stimmt es wirklich, dass ein kleiner Muskel alleine so oft für Beschwerden verantwortlich ist? Wenn ja, woran liegt das und wenn nein, was kann noch dafür verantwortlich sein? Wir schauen uns wie immer zuerst die Anatomie an, gehen über zum Piriformis Syndrom und was das eigentlich bedeutet und schauen uns zum Abschluss an, wie das ganze behandelt werden kann. Anatomie (1, 2, 3) Der Musculus piriformis ist ein Teil der Gesäßmuskulatur und liegt unter dem Musculus gluteus maximus (großer Gesäßmuskel, quasi der Hauptteil des Hinterns, den Du siehst). Sein Ursprung ist am Sakrum (Kreuzbein), dem Ligamentum sacrotuberale (zieht vom Kreuzbein zum Sitzbeinhöcker) und der Gelenkkapsel des Iliosakralgelenks (ISG), von wo aus er zum Trochanter major (der Knochenfortsatz, den Du seitlich am Oberschenkel auf Hüfthöhe spürst) des Oberschenkelknochens zieht. Die Hauptfunktionen des Piriformis ist die Außenrotation der Hüfte. Zudem bewirkt er im Hüftgelenk noch eine Abduktion (seitliches Abgrätschen des Beins), sowie eine Stabilisation und Streckung des Hüftgelenks. (1, 2, 3) Es wird auch diskutiert, ob er ab einer gewissen Beugung (ca. 80°) von seiner Rolle als Außenrotator zum Innenrotator wechselt (1), hierzu findet man in der Literatur aber unterschiedliche Angaben. In seinem Verlauf zieht der Muskel durch das sogenannte Foramen ischiadicum majus (Durchtrittstelle im Beckenbereich, wird nachher beim Piriformis Syndrom wichtig) und unterteilt es in zwei Teile (1). Durch den unteren Anteil zieht unter anderem der Ischiasnerv. Wie genau ist allerdings nicht einheitlich (wie vieles in der Anatomie). Bei ca. 15 % der Bevölkerung zieht ein Teil des N. ischiadicus (N. fibularis) direkt durch den M. piriformis. Bei 85 % der Bevölkerung zieht der Nerv unterhalb des Muskelbauchs entlang und bei 0,5 % oberhalb (3). Das Piriformis Syndrom Mögliche Beschwerden Der Begriff Piriformis Syndrom wurde 1947 erstmals von Dr. Daniel Robinson beschrieben (4). Da er Chirurg war, war sein Behandlungsansatz (wen wundert es) eine Operation. Wenn der Piriformis Beschwerden verursacht, kann es zu verschiedenen Symptomen kommen. Zum einen, wie bei fast allen Muskeln, können Schmerzen lokal auftreten (wenig überraschend), also entweder im Gesäßbereich oder im unteren Rücken. Aufgrund der Nähe zum Ischiasnerv kann es aber auch zu Ischiasbeschwerden kommen, im Rahmen des Piriformis Syndroms. Hierbei handelt es sich dann um ein ähnliches Nervenengpasssyndrom, wie beim Karpaltunnelsyndrom. Gründe können Unfälle sein (Hauptthese von Robinson) oder Überlastungsprobleme, die zu einer dauerhaft erhöhten Anspannung im Muskel führen bzw. auch eine Hypertrophie (Dickenwachstum) des Muskels oder aber ein ungünstiger Verlauf des Ischiasnervs im Vergleich zum Piriformis (5). Testung Das Ziel der Untersuchung ist zum einen anderen Auslöser auszuschließen, wie beispielsweise einen Bandscheibenvorfall oder eine Arthrose der Hüfte und zum anderen die Symptome durch Dehnung oder Anspannung des M. piriformis zu provozieren. Es gibt beispielsweise zwei Provokationstests für den Piriformis. Einer wird in Rückenlage durchgeführt, bei isometrischer Anspannung der Hüfte in Innenrotation und vorheriger passiver Einstellung der Hüfte in Beugung, Adduktion (zur Körpermitte herangeführt) und Außenrotation der Hüfte (6). Der andere Test wird in Seitlage mit 60° Hüftbeugung und Beugung des Knies beim oberen Bein durchgeführt. Hierbei wird das Becken fixiert und das obere Knie nach unten gedrückt (somit in Innenrotation) (6). Hier haben wir also zum einen eine aktive Variante und zum anderen eine rein passive Möglichkeit zum Testen des Piriformis. Häufig liefern aber auch schon die Anamnese und eine allgemeine körperliche Untersuchung gute Hinweise auf die Gesäßmuskulatur allgemein. Persönlich habe ich bis jetzt noch nicht exakt differenzieren müssen, welcher Teil der tiefen Gesäßmuskulatur genau betroffen ist. Behandlung Hier kommt es ein wenig darauf an, welche Symptome im Vordergrund stehen. Wenn der Ischiasnerv mit betroffen ist, würde ich zunächst mit sachten Nervenmobilisationen (Slider) starten, um diesen zu beruhigen. Hierzu habe ich nebenstehend einen Link angefügt. https://youtu.be/1erJjVtv4OQ Wenn ein zu verspannter Piriformis das Problem ist, würde ich in der Behandlung durch zum Beispiel Triggerpunkttherapie ansetzen, was Du zum Beispiel über einen Lacroseball oder Faszienrollen auch selbst versuchen kannst. Da die schmerzhaften Verspannungen aber oft damit zusammenhängen, dass der Muskel überlastet ist, weil er für die geforderten Belastungen nicht genug Kraft hat, sind zusätzliche Kräftigungen oft sinnvoll. https://youtu.be/Px5aLfB6vgQ Hier kannst Du zum Beispiel mit der einbeinigen Brücke oder der Abduktion aus der Seitlage (evtl. mit zusätzlicher aktiver Außenrotation arbeiten) (2). Die Übungen kannst Du auch in den nebenstehenden Videos finden. https://youtu.be/6QyQb0WqEjc Wichtig ist, dass der Piriformis hauptsächlich dann aktiv wird, wenn Du eine Außenrotation der Hüfte halten musst. Zusätzlich wird bei Abduktionsbewegungen (seitliches Abgrätschen) und auch Streckung der Hüfte (Extension) der Muskel gefordert (2). Ergänzend kann es manchmal Sinn machen, mit Dehnübungen zu arbeiten, um hierüber eine Entspannung und Schmerzlinderung zu erzielen. Hierzu ist es am effektivsten, wenn Du die Hüfte zwischen 115 und 120° beugst, 40 -50° Außenrotation (Unterschenkel wird nach innen gedreht) und 25-30° Adduktion (zur Körpermitte hin) einstellst (7). Während der Dehnung solltest Du allerdings darauf achten, dass Symptome, die mit dem Ischiasnerv zusammenhängen, wie Taubheit, Kribbeln nicht auftreten. Sollten diese Symptome durch Dehnübungen oder das Arbeiten mit Lacrosseball bzw. Faszienrolle auftreten, lass sie erstmal weg und sprich mit Deinem Behandler nochmal darüber. Fazit Auch wenn der Piriformis scheinbar prädestiniert ist Probleme hervorzurufen, durch eine Einengung des Ischiasnervs, so denke ich nicht, dass er immer der alleinige verantwortliche ist und in dieser Hinsicht etwas überschätzt wird. Er wird mit Sicherheit oft einen Anteil zu den Beschwerden beitragen, sie allerdings nicht alleine verursachen. https://youtu.be/WvwbWimMej0 Zum Podcast Quellen (1) https://flexikon.doccheck.com/de/Musculus_piriformis (2) https://www.physiomeetsscience.net/uebungsformen-zur-aktivierung-der-kurzen-hueftrotatoren-teil1-m-piriformis/ (3) Schünke, M., Schulte, E., Schumacher, U., Voll, M.,, Wesker, K. (2007). Prometheus, LernAtlas der Anatomie, Allgemeine Anatomie und Bewegungssystem. Stuttgart: Thieme. (4) ROBINSON D. R. (1947). Pyriformis syndrome in relation to sciatic pain. American journal of surgery, 73(3), 355–358. https://doi.org/10.1016/0002-9610(47)90345-0 (5) https://www.physiomeetsscience.net/deep-gluteal-pain-syndrome-das-tiefe-glutealsyndrom-im-kontext-des-extra-arktikulaeren-hueftimpingements-teil-1/ (6) https://www.physiomeetsscience.net/deep-gluteal-pain-syndrome-das-tiefe-glutealsyndrom-im-kontext-des-extra-arktikulaeren-hueftimpingements-teil-2/ (7) https://www.physiomeetsscience.net/die-biomechanisch-optimale-dehnung-des-m-piriformis/ Disclaimer Im Text befinden sich sogenannte Affiliate-Links zu Amazon. Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen. Für Dich kommt es hierbei zu keinen Mehrkosten, es unterstützt mich lediglich in meiner Arbeit. Etienne RiesWie Du vielleicht schon mitbekommen hast, ist mein Name Etienne Ries. Ich bin Heilpraktiker, Osteopath und Physiotherapeut und schon von klein auf vom menschlichen Körper fasziniert. Nachdem ich mehrere Jahre als angestellter Physiotherapeut gearbeitet habe, habe ich mir 2021 den Traum der eigenen

3 Grundregeln im Umgang mit Schmerz

Auch wenn es Sinn macht, die Auslöser von Schmerzen gezielt zu behandeln, so gibt es doch ein paar Grundregeln, die eigentlich immer gelten, wenn Du Schmerzen hast. Das hat für Dich als Patient den Vorteil, dass Du bereits selbstständig erste Schritte unternehmen kannst, bevor Du Dir einen konkreten Rat bei einem Therapeuten einholen kannst. Denn oft genug kommt es vor, dass die Probleme Nachts, am Wochenende oder gar im Urlaub auftreten und Du nicht immer direkt den Behandler Deines Vertrauens aufsuchen kannst, um das Problem gezielt anzugehen. Meiner Erfahrung nach sind drei Grundregeln wichtig, wenn es darum geht, Schmerzen zu behandeln und erste Schritte zu unternehmen, um neu aufgetretene Schmerzen loszuwerden. Hierbei ist es dann auch egal, ob es sich um eine Sportverletzung handelt oder um Schmerzen, die ohne einen Unfall aufgetreten sind, wie z.B. Rückenschmerzen, Läuferknie oder sogar Ischiasbeschwerden. Manchmal wirst Du Deine Beschwerden damit schon loswerden können, aber selbst wenn nicht sind es schon erste wichtige Schritte, um Deine Schmerzen zumindest zu lindern und die Zeit bis Du einen Experten sehen kannst, der mit Dir einen konkreten Plan erarbeitet zu überbrücken. Ruhe bewahren Der erste wichtige Punkt ist Ruhe bewahren. Klingt banal, ist aber wichtiger, als Du im ersten Moment denken wirst. In einem früheren Artikel haben wir uns bereits angeschaut, welche Rolle Stress beim Thema Schmerzintensität spielt. Kurz zusammengefasst stellt Stress die Alarmanlage Deines Körpers sensibler ein und Reize werden schneller als Schmerz wahrgenommen. Wie sieht das jetzt in der konkreten Umsetzung aus? Zunächst einmal mach Dir bewusst, dass die meisten Verletzungen auch von selbst heilen werden, wenn Du ihnen genug Zeit gibst und Deinen Körper nicht dabei störst. Es kann zwar manchmal etwas dauern, aber selbst wenn Deine Rückenschmerzen durch einen Bandscheibenvorfall kommen sollten, auch dieser wird im Normalfall innerhalb von 12 Monaten verheilen, spannenderweise sogar häufig besser, wenn es sich um einen größeren Vorfall handelt (1) Vergessen solltest Du aber hierbei sowieso nicht, dass der Gewebeschaden nicht immer damit korrelieren muss, wie sehr etwas weh tut, das solltest Du auch im Hinterkopf behalten, wenn es später zur Bildgebung kommen sollte. Nach Deinen Symptomen zu googeln würde ich Dir im Allgemeinen nicht empfehlen, in seltenen Fällen kann es einen Vorteil mit sich bringen (eine Anekdote dazu findest Du im Podcast bzw. YouTube Video), in den meisten Fällen wirst Du aber nur Dein Stresslevel erhöhen, weil die Suche Dich zu schwerwiegenden Krankheitsbildern führt. Zutreffen wird diese Diagnose aber in den meisten Fällen nicht. Positiven Einfluss auf Deine Schmerzen kannst Du beispielsweise durch Entspannungsübungen nehmen oder indem Du Komödien schaust, anstatt den nächsten Horrorthriller. Dinge sein lassen, die weh tun Bei einer offenen Wunde wirst Du eher weniger ständig dran herumspielen, oder? Warum denkst Du, könnte es Sinn machen, einen schmerzhaften Bereich immer wieder zu belasten oder ständig zu schauen, ob eine Bewegung immer noch weh tut? Richtig, das macht genauso wenig Sinn. Zunächst solltest Du den Bereich, der weh tut, so behandeln, als ob wirklich etwas verletzt ist und dem Bereich Ruhe gönnen, zumindest die ersten Tage. Virtueller Gips Das folgende Konzept habe ich das erste Mal bei Chris Eikelmeier kennengelernt: einen künstlichen Gips anlegen bzw. so tun, als ob der Bereich frisch operiert wurde (2). Der Sinn dahinter? In beiden Fällen ist Dir klar, dass Du dem Bereich Ruhe zukommen lassen würdest. In vielen anderen Fällen fällt es Patienten (mir ehrlicherweise auch) schwerer, Ruhe zu geben und die Belastung zunächst deutlich zu reduzieren. Wie lange das sinnvoll ist? Das hängt ein wenig vom individuellen Fall ab. Grob gesagt, je länger und intensiver der Schmerz ist, desto länger und strikter macht es Sinn. Bewegen im schmerzfreien Bereich Lockeres Bewegen kann trotz des virtuellen Gipses funktionieren, auch wenn das zunächst widersprüchlich klingt. Auch im Krankenhaus wird nach Operationen oder bei einem Gips frühzeitig losgelegt, mit Bewegung und der Gips dafür abgenommen. Genau so kannst Du Dir das auch im Falle des virtuellen Gipses vorstellen, Du legst ihn bewusst ab, um den Bereich der Dir Beschwerden bereitet zu bewegen. Ähnlich wie bei einem Knochenbruch wirst Du aber nicht mit Volllast starten, sondern erstmal passiv bzw. assistiv an die Bewegung rangehen. Das heißt, Du sorgst dafür, dass die schmerzhaften Strukturen unterstützt werden. Beispielsweise kannst Du Deinen Arm mit dem nicht schmerzhaften Arm unterstützen, sodass die Bewegung schmerzfrei bleibt. Schmerz ist hierbei immer die Maßgabe, vor allem zu Beginn sollte höchstens ein minimaler Schmerz auftreten, idealerweise findet die Bewegung komplett schmerzfrei statt. Die Schmerzampel würde ich bei intensiven und hochakuten Schmerzen sogar noch strenger sehen und das Schmerzlevel höchstens bis 2 oder 3 ansteigen lassen. Drei weitere Maßnahmen, um Dein Training zu gestalten, findest Du in folgendem Artikel. Eine davon ermöglicht Dir sogar ein intensives Training. Schmerzmittel Schmerzmittel sehe ich persönlich immer sehr zwiespältig und es ist eine sehr individuelle Entscheidung, wann ein solches Medikament sinnvoll ist und vor allem auch welches. Als grobe Faustregel gilt für mich immer, dass wenn der Schlaf nicht mehr funktioniert, würde ich ein Schmerzmittel in Betracht ziehen. Ansonsten würde ich versuchen, es zu vermeiden. Hierfür gibt es vor allem zwei Gründe: Du merkst besser, was Dir guttut und was nicht Medikamente wie Ibuprofen können die Wundheilung negativ beeinflussen Grund 1 ist, denke ich, leicht verständlich und bedarf keiner weiteren Erklärung. Beim 2. Punkt gibt es vermutlich ein paar überraschte Gesichter. Das Problem bei Ibuprofen und anderen Schmerzmitteln, die zur Gruppe der sogenannten nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR) gehören, ist, dass sie hauptsächlich über die entzündungshemmende Wirkung (COX2 Hemmung) zu einer Linderung der Beschwerden führen. Durch die Hemmung der Entzündung wird auch die Heilung damit ein Stück weit ausgebremst wird. In einem anderen Artikel haben wir uns das Thema Wundheilungsphasen schon genauer angeschaut, wenn Dich das genauer interessiert, lies es Dir gerne dort nochmal durch. Hier die kurze Zusammenfassung, der relevanten Punkte: Der erste Schritt in der Wundheilung ist immer die Entzündungsphase und der Rest baut darauf auf. Wenn ich hier schon frühzeitig einen Dämpfer einbaue, dann wird die Heilung nicht richtig ablaufen können. Daten hierzu gibt es bereits zu Knochenheilung und Sehnenheilung (3) und auch die

3 Schritte zu gesunden Routinen

„Eine Angewohnheit kann man nicht aus dem Fenster werfen. Man muß sie die Treppe hinunterprügeln, Stufe für Stufe.“, das Zitat von Mark Twain beschreibt sehr deutlich, wie schwierig es manchmal sein kann, Routinen zu verändern. Aber warum ist das eigentlich so und welche Tricks gibt es, um leichter ungesunde Gewohnheiten abzulegen und gesunde zu etablieren? Da ich selbst aktuell merke, wie schnell ich mich zum Teil ablenken lasse, wenn ich etwas erledigen will und kein Mensch bin, der Dinge einfach nur durch Selbstdisziplin erledigt bekommt, habe ich überlegt, welche Wege mir immer dabei helfen, wieder zurück auf die Spur zu kommen. In meinen Augen sind hierfür drei Schritte besonders wichtig. Zum Schluss gibt es noch einen Bonustipp, der sich in manchen Situationen gezielt nutzen lässt, aber auch etwas zweischneidig ist. Vielleicht ist ja auch für Dich etwas Passendes dabei, das Dir dabei hilft Deine (gesundheitlichen) Ziele leichter zu verfolgen und Dir gute Routinen anzugewöhnen und den schlechten leichter zu widersagen. Der Sinn von Routinen Routinen haben einen immensen Vorteil: Sie kosten uns weniger Energie, als bewusste Entscheidungen. Erinner Dich mal zurück, an die Zeit, als Du Deinen Führerschein gemacht hast. Wie komplex es war, mit der Schaltung, den Pedalen und gleichzeitig noch auf Deine Geschwindigkeit und den Verkehr zu achten. Im Laufe der Zeit wurdest Du immer routinierter und musstest nicht mehr soviel nachdenken, wie Du ein Auto fährst, sondern hattest den Kopf freier, Dich auf den Verkehr und andere Dinge zu konzentrieren. Mit anderen Routinen ist es genauso, unser Gehirn liebt sie und baut sie entsprechend gerne auf. Das Problem ist allerdings, dass sich dann auch gerne mal negative Routinen einschleichen. Beim Raucher vielleicht die Zigarette nach dem Essen oder beim Alkohol trinken. Beim Übergewichtigen vielleicht der unbewusste Griff in den Kühlschrank zur Schokolade und zack ist die Tafel wieder halb weg und Du hast es vielleicht noch nicht mal richtig bemerkt. Das Problem ist, dass sowohl Essen als auch Zigaretten oder manch andere negative Routinen nicht direkt schädlich sind, sondern oft sogar erst einmal positive Reaktionen in Dir hervorrufen. Die negativen Folgen kommen erst nach einer längeren Zeit. Würdest Du von einer Zigarette direkt nur husten und kaum atmen können, wäre Deine Motivation zu einer weiteren Zigarette zu greifen nicht allzu groß. Um negative Routinen loszuwerden, stehst Du also oft vor dem Problem, dass Du Dir kurzfristige Belohnungen oder Genussmomente versagen musst, um langfristig etwas zu gewinnen. Bei Sport oder anderen gesunden Verhaltensweisen ist es dann oft so, dass es kurzfristig vielleicht sogar unangenehm sein kann, langfristig aber positive Effekte auf Deine Gesundheit hat. Wie lange dauert der Aufbau von Routinen? Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten, aus der Erfahrung heraus würde ich aber sagen, dass es oft einen Zeitraum von ca. 4 Wochen benötigt, bis sich eine Routine halbwegs gefestigt hat. Manchmal kann der Prozess aber auch länger dauern oder teilweise sogar etwas schneller gehen. Spätestens, wenn Du Deine Routine zum ersten Mal unterbrechen und wieder starten musstest, ist das ein sehr gutes Zeichen, dass sie sich gefestigt hat. Gründe hierfür können beispielsweise eine starke Erkältung bzw. Krankheit sein, die Dich vom Sport abhält. Der Weg zur neuen Routine Wenn wir uns jetzt anschauen, wie Du neue gesunde Routinen etablieren kannst, sind in meinen Augen drei Schritte besonders wichtig. Diese solltest Du natürlich an Dein individuelles Ziel genau anpassen. Keine Sorge, ich gebe Dir aber auch zu jedem Schritt ein paar Beispiele mit, um Deine Kreativität ein wenig anzustupsen. Ziel definieren Wenn Du kein konkretes Ziel hast, ist es oft schwierig eine Routine beizubehalten. Das Problem tritt genauso auf, wenn Du wanderst und nicht weißt, wo Du hinwillst. Es kann eine schöne Tour daraus werden, aber Du kannst auch sonst wo landen. Da der Aufbau einer gesunden Routine zunächst mit Arbeit verbunden ist, solltest Du einen guten Grund parat haben, warum Du das ganze machst. Je konkreter ein Ziel ist, desto einfacher wird es dann auch dranzubleiben und noch einfacher, wenn Du auf einen konkreten Termin hinarbeitest. Hast Du beispielsweise vor, mehr Sport zu machen, so kann es hilfreich sein, wenn Du einen konkreten Wettkampf anpeilst, an dem Du teilnimmst. Wenn Du weißt, dass der Wettkampf ohne Training schwierig werden wird, umso besser. Arbeitest Du auf ein konkretes Ziel hin, wird Dir die Umsetzung neuer Routinen oft deutlich leichter fallen. Sobald der Wettkampf dann vorbei ist, kannst Du diese einfach beibehalten, weil damit aufzuhören wieder mit mehr Aufwand verbunden ist. Was sich zum Definieren von Zielen oft gut eignet, ist die sogenannte SMART-Formel. Die einzelnen Buchstaben stehen für: S pezifisch (konkrete und eindeutige Beschreibung M essbar (quantitative oder qualitative Bewertung ist möglich) A ttraktiv (Du musst es wirklich wollen) R ealistisch (es darf zwar schwierig sein, aber Du musst wissen, dass es für Dich machbar ist) T erminiert (es gibt einen Zeitpunkt, zu dem das Ziel erfüllt werden muss) Mein Vorschlag wäre, dass Du Dich auch wirklich hinsetzt und das Ziel für Dich aufschreibst, am besten handschriftlich, da hierüber für die meisten Menschen eine deutlich höhere Verbindlichkeit entsteht. Häng es Dir gerne auch irgendwo auf, wo Du es regelmäßig siehst und daran erinnert wirst. Damit kommen wir dann auch zum nächsten Punkt: Routine bewusst machen Wenn Du eine negative Routine durch eine positive ersetzen möchtest, ist es erstmal wichtig Dir Dein Verhalten bewusst zu machen. Vielen von uns geht es zum Beispiel so, dass sie sich nebenbei mal das Handy schnappen und auf Social Media endlose Stunden verbringen, obwohl sie eigentlich etwas ganz anderes machen wollen. Es gibt einige Apps, die Dich hierbei unterstützen können, genau das zu vermeiden. Ich probiere beispielsweise zurzeit mal wieder one sec, eine App, die ich sowohl auf Handy, Tablet als auch MacBook nutzen kann, sie lässt sich aber auch auf Android Geräten nutzen und es gibt Erweiterungen für die gängigsten Internetbrowser. Die Einrichtung braucht nur ein paar Minuten und schon unterstützt Dich die App dabei, die Ablenkungen vor allem durch Social Media zu reduzieren. Es gibt aber noch viele weitere Apps, die ähnlich funktionieren, hier würde ich mich im jeweiligen App Store

Beinlängendifferenzen – die Wurzel allen Übels oder Normal?

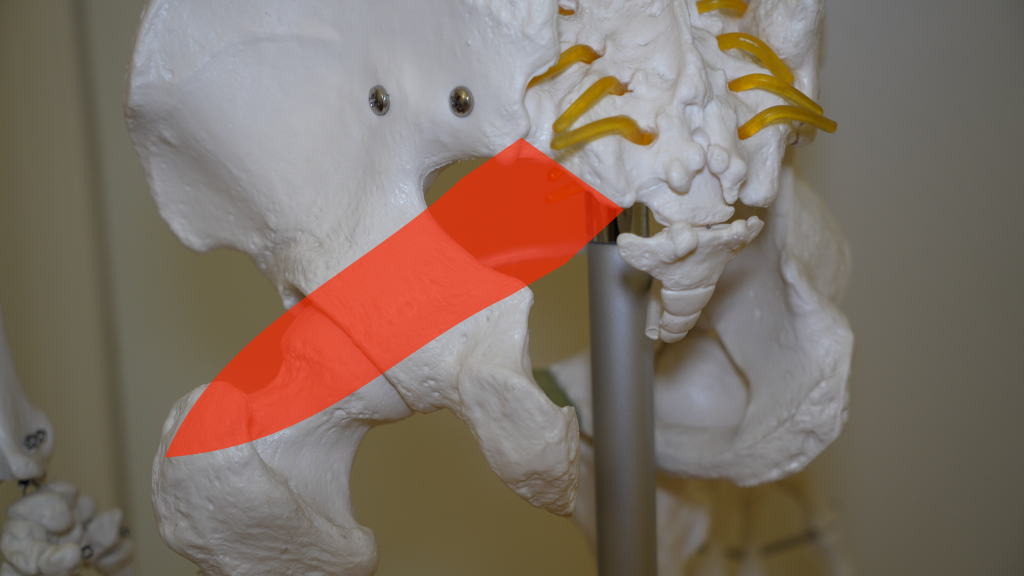

Früher war das Becken für mich immer ein unglaublich wichtiger Ausgangspunkt in der Diagnosestellung. Ist das Becken gerade, gibt es Einflüsse über den Bauchraum oder liegt eine Beinlängendifferenz vor? Und gerade über Beinlängendifferenzen oder auch einen Beckenschiefstand lassen sich viele orthopädische Beschwerden erklären, in der Osteopathie erklärt man sich Beschwerden gerne über Ketten, die sich in alle möglichen Richtungen aufbauen lassen. Und über unterschiedlich lange Beine und daraus entstehende Ketten, eine Skoliose, einseitige Überlastungen der Beine oder auch Beschwerden im oberen Rücken bis hin zu Schwindel und Kopfschmerzen zu erklären, ist leichter, als Du im ersten Moment vielleicht denken wirst. Ob sich hierin dann allerdings immer die wahren Ursachen finden lassen, ist dann wieder ein anderes Thema. In diesem Artikel schauen wir uns gemeinsam an, wie Beinlängendifferenzen eigentlich festgestellt werden und welche Methoden hier gut und welche schlecht sind. Ebenso werden wir auch klären, ob ein Beinlängenunterschied wirklich so ein großes Problem ist, wie es oft geschildert wird und wie wichtig das Thema für die Behandlung ist. Funktionelle vs. anatomische Beinlängendifferenz Zunächst schauen wir uns eine wichtige Unterscheidung an, wenn es um Beinlängendifferenzen geht: den Unterschied zwischen einer anatomischen und einer funktionellen Beinlängendifferenz. Beim einen Fall können Einlagen oder auch sogar speziell angepasste Schuhe eher mal Sinn ergeben, im anderen Fall gibt es oft noch mehr Ansatzmöglichkeiten. Ebenso sind manche Tests in der Diagnostik nicht geeignet, um zu unterscheiden, welche Art von Beinlängendifferenz vorliegt. Da wir uns die Tests auch noch anschauen werden, macht es Sinn vorher die beiden Begrifflichkeiten zu definieren. Anatomisch Die anatomische Beinlängendifferenz lässt sich sehr schnell erklären, hier sind die Beine wirklich unterschiedlich lang. Der Grund kann im Oberschenkel bzw. im Bereich des Unterschenkels liegen. Mögliche Gründe sind Knochenbrüche, die Genetik oder auch in Folge schwererer neurologischer Erkrankungen. Funktionell Von außen betrachtet wirkt es so, als ob die Beine unterschiedlich lang wären, zum Beispiel, weil das Becken „schief ist“. Gründe können beispielsweise Gelenkfehlstellungen sein oder unterschiedlich ausgeprägte Fußgewölbe. Die einfachsten Fälle, die ich persönlich in der Behandlung hatten zeigten lediglich eine unterschiedliche Spannung beider Seiten, im Bereich der Muskulatur zwischen Beckenkamm und unteren Rippen. Aber auch, wenn Du ein Knie beispielsweise nicht komplett durchstrecken kannst, kann es so wirken, als ob beide Beine unterschiedlich lang wären. Diagnose Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Beinlängendifferenzen festzustellen, manche sind nur mehr oder weniger genau und werden meiner Erfahrung nach sehr häufig angewendet, andere wiederum sind sehr genau, werden allerdings seltener angewendet. Wir arbeiten uns mal von den häufigen, eher ungenauen, zu den genaueren, eher selteneren Tests durch. Blickdiagnostik mittels Becken Was vermutlich die meisten kennen dürften, ist, wenn Du als Patient gerade steht, der Behandler legt die Hände auf die Beckenkämme (crista illiaca) und schaut, ob beide Seiten auf einer Höhe sind. Das lässt sich auch über die Vorder- und Hinterseite des Beckens (an den sogenannten spina iliaca anterior/ posterior superior) machen, wird aber weniger genutzt. Zum einen, weil man in der Osteopathie oder auch in einigen anderen manuellen Behandlungstechniken davon ausgeht, dass das Becken verdreht sein könnte, also eine Beckenhälfte nach vorne oder hinten gedreht stehen könne und zum anderen, weil diese Knochenvorsprünge auch so unterschiedlich ausgeprägt sein können. Um die Aussagekraft dieser Untersuchungsform zu erhöhen, wäre es eigentlich sinnvoll, sich alle drei Punkte anzuschauen und zu vergleichen. Erfahrungsgemäß passiert das allerdings eher selten. Teilweise kommen auch sogenannte Beckenwaagen zum Einsatz, die Du auf dem nebenstehenden Bild siehst. Diese funktionieren mehr oder weniger als eine Art Wasserwaage, die auf beiden Seiten am Becken angelegt wird. Persönlich habe ich diese allerdings noch nicht verwendet, da diese Methode zwar starke Auffälligkeiten zeigen kann, wenn es allerdings in kleinere Unterschiede geht, wird es sehr schnell ungenau, sodass ich hier eine Messung für nicht sinnvoll erachten würde. Die Verlässlichkeit der manuellen Untersuchung (also mit den Händen des Therapeuten) scheint eine moderate Genauigkeit aufzuweisen (1). Beine messen Eine Methode, die ich in der Behandlung lange nicht verwendet habe, die wir aber im Physiostudium beigebracht bekommen haben und die auch praktikabel und relativ genau ist, ist das direkte Messen der Beinlänge. Hier gibt es sogar zwei verschiedene Methoden. Mit der einen wird die funktionelle Beinlänge gemessen und über die andere die anatomische Beinlänge. Die Messung erfolgt in beiden Fällen in Rückenlage. Wenn Du die funktionelle Beinlänge messen willst, misst Du vom Außenknöchel bis zur sogenannten Spina iliaca anterior superior. Diese findest Du vorne an der Beckenschaufel, als höchsten und prominentesten Punkt. Erkennen kannst Du das auf dem ersten Bild unter diesem Text. Geht es Dir um die anatomische Beinlänge, dann misst Du vom Innenknöchel zum Trochanter major, dem prominentesten Punkt seitlich an der Hüfte. Erkennen kannst Du das auf dem 2. Bild unter diesem Text. Die Methode ist von der Genauigkeit zwar schlechter als das Röntgen, scheint aber dennoch eine brauchbare Alternative für den Praxisalltag zu sein, mit einer vernünftigen Verlässlichkeit (2). Bildgebende Diagnostik Nach wie vor der Goldstandard, wenn es um die Bestimmung einer anatomischen Beinlängendifferenz geht und wenn man auch exakt messen will, wie groß der Unterschied ist, ist die bildgebende Diagnostik. Hierzu kommen Röntgen oder CT zum Einsatz, die sowohl im Stehen, als auch im Liegen erfolgen können. Manche funktionellen Beinlängenunterschiede dürften sich vermutlich erst im Stehen zeigen. Was ist normal? Die Gretchenfrage: ab wann ist der Unterschied ein Problem und wann natürliche Asymmetrie. Hierzu gibt es ehrlicherweise keine Einigkeit, was für mich persönlich auch nachvollziehbar ist, denn jeder Körper wird anders reagieren und die Frage ist auch, wie lange er Zeit hat, sich auf die Asymmetrie einzustellen. Studien deuten darauf hin, dass bis zu 90 % der Bevölkerung eine Beinlängendifferenz von bis zu 1 cm aufweisen (3, 4). Es scheint, als ob erst ab einem Unterschied von über 2 cm häufiger Probleme auftreten und ab 5 mm könnte es langfristig bei manchen Personen zu Beschwerden kommen (4). Unterschiede von bis zu 5 mm scheinen sich nicht unangenehm bemerkbar zu machen und erst ab 1 cm scheinen Probanden zu spüren, wenn eine künstliche Beinlängendifferenz geschaffen wird (5). Auch zeigten sich nur minimal veränderte Bewegungsmuster im Gang, bei künstlich geschaffenen Beinlängendifferenzen von bis zu 3

5 Besonderheiten in der Behandlung von Sportlern

Eigentlich bin ich der Meinung, dass die grundlegenden Prinzipien einer Behandlung immer gleich sind: Ich suche nach der Ursache der Beschwerden und wähle eine passende Behandlung aus, für das Problem, das ich gefunden habe. Sind Strukturen am Bewegungsapparat beispielsweise überlastet, sollte ich zunächst Maßnahmen wählen, um ein wenig Ruhe hereinzubringen und anschließend, die Belastbarkeit durch Übungen erhöhen. Liegen Verletzungen vor, ist das Schema auch immer sehr ähnlich und folgt einem klaren Muster. Aus diesem Grund kann ich es auch nur schwer nachvollziehen, warum sich so viele damit schwertun, Sportler und vor allem auch Leistungssportler passend zu behandeln. Dennoch ist es ein Problem, was ich aus meiner Vergangenheit gut kenne und immer wieder von Sportlern, die zu mir zur Behandlung kommen, geschildert kriege. Doch wo genau liegen diese Probleme und wie kann man es besser machen? In diesem Artikel möchte ich mit Dir die 5 häufigsten Fehler durchgehen, die ich immer wieder mitbekomme und auch wie man es besser machen kann. Diese Infos sind auch für Dich als Patient wichtig, damit Du leichter erkennen kannst, ob Du den für Dich passenden Behandler gefunden hast oder worauf Du achten solltest. Bremsen statt antreiben Ich glaube mit der größte Unterschied zwischen ambitionierten Sportlern und „normalen“ Patienten ist, dass Sportler eher mal gebremst werden müssen, anstatt sie zu motivieren und anzutreiben. Wenn jemand regelmäßig an Wettkämpfen teilnimmt, ist er es gewohnt im Training Vollgas zu geben, um seine Ziele zu erreichen. Spätestens im Wettkampf wird Schmerz dann auch gerne versucht, ein Stück weit ausgeblendet. Gerade in Ausdauersportarten entscheidet nicht nur der Trainingszustand, sondern auch, wer sich mehr quälen kann. Das Problem ist, dass man auf diese Weise sehr schnell verlernen kann, zwischen Anstrengungsschmerz und warnenden Schmerzen zu unterscheiden. Dieser Skill sollte unbedingt wieder nahegebracht werden, vor allem dann, wenn Sportler sich von einer Verletzung oder Überlastung regenerieren. Wie das geht, haben wir uns bereits in einem früheren Artikel gemeinsam angeschaut. Passende Belastung finden Auch das Thema Übungsauswahl bzw. Auswahl der passenden Belastung scheint immer wieder spannend zu sein. Wo es in der Anfangsphase einer Reha von Verletzungen oder auch Überlastungen oft noch ganz gut klappt, passende Übungen zu finden und die Intensität passend zu wählen, da haben einige Behandler scheinbar fast Angst, in späteren Phasen Patienten richtig zu fordern. Nehmen wir ein einfaches Beispiel und schauen uns einen Kraftdreikämpfer an, bei dem eine Überlastungsproblematik im Bereich der Gesäßmuskulatur behandelt wird. Kniebeuge oder auch Übungen in Richtung Brücke rein mit dem Körpergewicht können zu Beginn eine adäquate Möglichkeit sein, die Muskulatur in Bewegung zu bringen, ohne diese zu überlasten. Im späteren Verlauf der Reha, gehört aber zweifelsohne Gewicht dazu, und zwar durchaus hohes Gewicht, wenn dieser Sportler wieder seinem gewohnten Sport nachgehen soll. Und das ist an sich gar nicht kompliziert, Du startest einfach und steigerst dann peu à peu die Belastung, die entscheidenden Faustformeln dafür (24h Regel und Schmerzampel) haben wir uns in einem früheren Artikel bereits angeschaut. Wenn Du immer nur bei Körpergewichtsübungen bleibst, setzt Du irgendwann keinen trainingswirksamen Reiz mehr, wenn Du Dich an das Prinzip der Superkompensation erinnerst, wirst Du wissen, warum das so problematisch ist. Mein Tipp an Dich, als Patient, sprich mit Deinem Behandler ruhig auch mal darüber, was für Dich normale Trainingsbelastungen sind, egal ob beim Krafttraining oder im sportartspezifischen Training. Wenn er sich diese Belastungen nicht vorstellen kann oder will, wäre mein Rat, den Behandler zu wechseln, denn über kurz oder lang ist das Risiko sehr groß, dass Du unterfordert wirst und somit nicht weiter kommst. Leistungssport ist kein Gesundheitssport In manchen Phasen der Saison ist Gesundheit nicht das oberste Ziel, zum Beispiel wenn Wettkämpfe nahen. Das mag jetzt von jemandem, der im Gesundheitsbereich arbeitet, vielleicht eine harte Aussage sein, aber lass sie mich kurz erklären. In bestimmten Phasen, vor allem der Hauptsaison, klappt es nicht immer eine Trainingspause einzulegen oder mal etwas lockerer zu machen, um Überlastungen oder auch kleinere Wehwehchen komplett zu regenerieren. Normalerweise sind diese Phasen nicht zu lange in der Saison und es gibt genug andere Zeiten im Jahr, wo Du Dich darum kümmern kannst und auch solltest, Schwächen auszugleichen und auch Phasen mit geringerer Belastung einbauen solltest, damit sich Dein Körper regenerieren kann. Wichtig ist es aber hier auch während der Saison oder in Wettkampfphasen die Signale des Körpers komplett zu übergehen, es ist ein schmaler Grat und es erfordert Erfahrung, um gut abzuschätzen, welche Beschwerden man ein wenig hinten anstellen kann und um welche man sich unmittelbar mit Vorrang kümmern muss. Wenn Dein Behandler weder als aktiver Wettkampfsportler, noch in der Betreuung von aktiven Wettkampfsportlern Erfahrung hat, kann es schwierig werden, Dich in diesen Phasen passend zu beraten. Sport ist ein elementarer Bestandteil des Lebens, einfach Aufhören funktioniert nicht Wie oft habe ich von Sportlern schon gehört, dass sie den Rat bekommen haben, sich einen neuen Sport zu suchen oder mit Leistungssport aufzuhören, weil Beschwerden während des Sports aufgetreten sind. Natürlich kann das manchmal der einzige Weg sein, um Beschwerden loszuwerden. Allerdings gibt es vorher dann meistens doch noch einige andere Dinge, die man angehen kann und sollte. Vielfach lassen sich im Training Dinge anpassen oder verändern, um Strukturen belastbarer zu machen und somit Schmerzen loszuwerden. Das sind Prozesse, die einige Zeit in Anspruch nehmen und je nach Situation kann es auch mal sinnvoll sein, eine komplette Saison darauf zu verwenden, an Baustellen zu arbeiten, um diese gänzlich aufzuarbeiten. Ein Sportler ist selten alleine Mit Wettkampfsportlern arbeiten heißt meistens auch, mit mehr als nur einer Person zu arbeiten. Sei es der Trainer, der mit ins Boot geholt werden muss, um das Training entsprechend umzuplanen oder aber eine Mannschaft, die ihr Training oder den Wettkampf anders gestalten muss, wenn ein Sportler wegfällt oder nur bedingt belastbar ist. Das hat zum einen praktische Gründe, wie bereits am Beispiel des Trainers erklärt, sorgt aber zudem auch dafür, dass sich Sportler eher mal unter Druck gesetzt fühlen können, auch wenn es von den restlichen Beteiligten vielleicht gar nicht so gedacht ist. Unbewusst kann oft das Gefühl entstehen, dass man die Mannschaft oder auch seinen

Kann eine Behandlung ohne Diagnose funktionieren?

Eine Herausforderung, wenn man im medizinischen Bereich arbeitet ist, dass man sehr häufig von Bekannten gefragt wird, was man bei Problem XY denn machen könne. Die Frage kann ich gut verstehen, aber eine Behandlung ohne Diagnose ist mehr als schwierig, auch wenn Dir viele vermeintliche Experten vor allem in den sozialen Medien etwas anderes verkaufen wollen (verkaufen ist hier übrigens ein wichtiger Stichpunkt). Denn eine Behandlung ohne Diagnose ist fast so, als würdest Du ohne Orientierung mitten im Nichts versuchen den richtigen Weg zu finden. Natürlich gibt es allgemeine Ratschläge, die immer funktionieren. Bei Verletzungen würde ich mich am P.E.A.C.E. & L.O.V.E. Konzept entlang hangeln. Bei Schmerzen gibt es ein paar Maßnahmen, die oft bzw. immer passen, sodass hier zu einem gewissen Grad eine Behandlung ohne Diagnose möglich ist. Oft kommt man damit aber nicht weiter und spätestens bei chronischen Schmerzen klappt das meistens nicht mehr, obwohl es natürlich auch hier Sinn macht, sich nochmal die Basics anzuschauen. Wo die Herausforderungen sind eine Behandlung ohne Diagnose zu starten und wie ich versuche auf eine Diagnose zu kommen, das sind Themen dieses Blogartikels. Behandlung ohne Diagnose Kann eine Behandlung eigentlich ohne Diagnose stattfinden? Zugegeben, die Frage ist ein wenig philosophisch. Aber selbst wenn Du zu einfachen Maßnahmen wie einem Schmerzmittel greifst, wenn Dir etwas weh tut, ist es eigentlich keine Behandlung ohne Diagnose mehr. Denn Du hast ja bereits in einer Eigenanamnese gemerkt, dass Dir etwas wehtut und die in Deinen Augen richtige Maßnahme gewählt, ein Schmerzmittel. Natürlich ist diese Form der Diagnose sehr oberflächlich und mit Sicherheit könnten wir auch viel darüber diskutieren, ob man hier wirklich von einer Diagnose sprechen kann. Aber auch wenn wir sicherlich darüber diskutieren könnten, wo eine diese anfängt und wann wir den Vorgang anders bezeichnen, einig sind wir uns sicherlich darin, dass die Eigenbehandlung mit Schmerzmitteln oft keine allzu genaue Diagnose ist und auch die Behandlung mit Sicherheit zielgerichteter stattfinden könnte. Das Wort Diagnose stammt übrigens, vom altgriechischen Wort diágnosis und heißt soviel wie Unterscheidung oder auch Entscheidung. Wie läuft also Diagnostik und auch eine entsprechende Behandlung ab? DAWOS-Prinzip Das DAWOS-Prinzip ist die Grundannahme, die viele Patienten, aber auch viele Behandler noch haben. Da, wo’s wehtut, da muss ich auch behandeln. Bei akuten Verletzungen trifft das auch meistens zu. Aber schwieriger wird es, wenn wir uns einen Bandscheibenvorfall, ein Karpaltunnelsyndrom oder andere Nervenproblematiken wie zum Beispiel Schmerzen durch den Ischiasnerv anschauen. Auch bei Grunderkrankungen, wie z.B. Diabetes kann es zu Schmerzen kommen, vor allem wenn dieser schlecht behandelt wird. Die Schmerzen kommen dann, wenn Nervengewebe beschädigt wird. Hier kann es zu Beschwerden und Schmerzen kommen, die teils weit entfernt von der Ursache der Problematik sind. Würden wir hier eine Behandlung ohne Diagnose starten und nur nach dem DAWOS-Prinzip arbeiten, kämen wir oft nicht sonderlich weit. Eine kurzfristige Linderung ist vielleicht möglich, aber langanhaltende Therapieerfolge wären dann doch eher Zufall und würden vermutlich mehr an dem natürlichen Heilungsverlauf liegen, als an der Therapie selbst. Eine genaue Diagnostik sollte also mehr beinhalten, als nur an Ort und Stelle draufzuschauen und direkt eine Behandlung zu starten. Wie schon erwähnt, Unfälle ein Stück weit ausgeklammert. Ablauf Diagnose Eine Behandlung ohne Diagnose macht also wenig Sinn. Das Ziel ist also, eine möglichst genaue Diagnose zu stellen, wenn eine Therapie möglichst effizient gestaltet werden soll. Hierzu stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, die je nach Beschwerdebild zum Tragen kommen. Den Anfang sollte allerdings immer die Anamnese darstellen, nach der sich entscheidet, was die weiteren Schritte sind. Das Ziel der gesamten Diagnostik ist immer ein möglichst schlüssiges Gesamtbild aufzudecken, worüber sich die Beschwerden erklären lassen. Verschiedene Puzzleteile werden also zusammengesetzt, damit sich ein schlüssiges Gesamtbild ergibt. Sowohl zu wenig, als auch zu viel Diagnostik sind nicht zielführend und können eine konkrete Diagnose erschweren. Ähnlich wie bei einem Puzzle, bei dem Du zu wenig Teile hast oder bei dem ein paar zusätzliche Teile in die Verpackung gelangt sind, die nicht dazugehören. Anamnese Das Wort Anamnese kommt, wie so viele medizinische Begriffe aus dem altgriechischen vom Wort anámnēsis, was soviel heißt wie Erinnerung. In der Anamnese geht es darum, von Dir als Patient möglichst viele relevante Informationen über Deine Beschwerden zu sammeln. Persönlich nutze ich gerne als ersten Schritt der Anamnese einen Anamnesebogen, den ich Patienten vor der ersten Behandlung zukommen lasse. Der Vorteil ist hierbei, dass Du Dir bereits Zuhause in Ruhe Gedanken machen kannst, über die Fragen, die meist relevant sind. Denn zu oft ist es so, dass einem viele Gedanken erst im Nachhinein nochmal kommen, wenn Denkprozesse angestoßen wurden. Was bei mir relativ häufig in der Anamnese vorkommt ist, dass Du als Patient nicht auf alle Fragen Antworten parat hast, das ist vollkommen normal, da ich häufig im Detail nachfrage. Gerade bei Schmerzen finde ich es auch persönlich gut, wenn Du mir nicht im Detail beschreiben kannst, wann der Schmerz sich wie anfühlt. Sich zu viel darauf fokussieren kann manchmal nämlich auch dazu führen, dass Schmerzen verstärkt wahrgenommen werden. Körperliche Untersuchung Hier geht es zum einen darum, mir in der Inspektion mit meinen Augen einen Überblick zu verschaffen. Gibt es vielleicht im schmerzhaften Bereich Entzündungszeichen, wie Röte oder Schwellung? Fallen mir größere Fehlstellungen auf oder eine starke Beinlängendifferenz? Der nächste Schritt ist die Palpation, also das Tasten mit meinen Händen. Wo spüre ich eine höhere Spannung in der Muskulatur oder ist der schmerzhafte Bereich vielleicht stark erwärmt, was wiederum für eine Entzündung sprechen würde. Die Beweglichkeit teste ich meist aktiv und passiv. Das heißt, ich lasse Dich zum Beispiel problematische Bewegungen durchführen, um einen Hinweis darauf zu kriegen, was die Ursache sein könnte. Über das passive Bewegen lässt sich dann auch weiter unterscheiden, ob die Muskulatur Probleme macht oder ob andere Ursachen vorliegen. Auch Reflextests oder abhören von beispielsweise Herztönen gehören mit zur körperlichen Untersuchung. Wobei ich in der Praxis letzteres eher selten benötige. Spezielle Nerventests können mir zudem Hinweise liefern, inwieweit Nerven mit an der Entstehung der Schmerzen beteiligt sind. Bildgebende Diagnostik Bildgebung wie Röntgen, MRT oder auch Ultraschall sollten nur dann erfolgen, wenn ihr Ergebnis einen Einfluss auf die Behandlung

Was ist Muskelkater?

Von den einen geliebt und von den anderen gefürchtet, so ist er doch für viele ein wesentlicher Bestandteil, wenn es um ein intensives Training geht. Die Rede ist von Muskelkater. Wie dieser entsteht, ob er wirklich eine Messgröße für ein gutes Training ist und wie Du ihn vermeiden kannst, das schauen wir uns in diesem Artikel an. Anatomie der Bewegung Um zu verstehen, was Muskelkater eigentlich ist, müssen wir uns erstmal anschauen, wie ein Muskel aufgebaut ist und eine Bewegung stattfindet. Aber keine Sorge, wir gehen hierbei nur soweit ins Detail, wie es nötig ist. Wir springen direkt auf eine sehr kleine Ebene, die sogenannten Sarkomere. Hierunter versteht man die kleinste Organisationseinheit in einer Muskelzelle, die sich aktiv zusammenziehen kann. Dieses Zusammenziehen bezeichnet man als Kontraktion. (1, 2) Das Sarkomer besteht aus verschiedenen Anteilen, wie Du es auf dem Bild erkennen kannst. Für die Kontraktion wichtig sind vor allem Aktin und Myosin. Die Z-Scheiben begrenzen die einzelnen Sarkomere untereinander und stellen den Ansatz des Aktins dar. Indirekt setzt auch das Myosin an den Z-Scheiben an, über dünne Titinfasern. (1, 2) Wenn ein Sarkomer sich jetzt zusammenzieht, laufen neben der Bewegung auch weitere physiologische Prozesse ab, um diese zu ermöglichen. Der Einfachheit halber blenden wir diese Prozesse allerdings an dieser Stelle aus. Wir konzentrieren uns nur darauf, welche Bewegung Aktin und Myosin machen. Zunächst werden die Myosinköpfchen an Aktin gebunden. Der Winkel des Myosinköpfchens ist zu Beginn 90°. Beim Anspannen findet eine 45° Kippbewegung (ähnlich einem Ruderschlag)des Myosinköpfchens statt. Hierdurch wird das Aktin zur Mitte des Sarkomers hingezogen. (2) Das kannst Du auf dem nebenstehenden Bild skizziert erkennen. Wenn der Muskel sich wieder entspannt, läuft der ganze Prozess genau andersherum wieder ab. Je weiter der Muskel gedehnt ist, desto geringer sind auch potenziell die Kontaktmöglichkeiten zwischen Aktin und Myosin. Je angespannter und verkürzter er ist, desto weniger Sarkomere können sich noch kontrahieren. Aus diesen Gründen ist in beiden Positionen die mögliche Muskelkraft am geringsten. Was passiert bei Muskelkater? Beim Muskelkater ging man früher davon aus, dass es durch Laktat (ein Abfallprodukt der Energiegewinnung) zu einer Übersäuerung der Muskulatur käme. Diese Theorie ist allerdings mittlerweile widerlegt. Worüber Muskelkater genau ausgelöst wird, ist nach wie vor nicht abschließend geklärt. (3, 4, 5) Die aktuell gängigste Theorie, geht davon aus, dass durch Überlastung die Z-Scheiben beschädigt werden. Das verzögerte Einsetzen der durch Muskelkater bedingten Schmerzen lässt sich damit erklären, dass die Muskelfaser selbst keine Schmerzrezeptoren hat und somit keine Schmerzen wahrnehmen kann. (4) Normalerweise treten die Schmerzen erst nach ungefähr 24 Stunden auf. Manchmal kann es sogar auch länger dauern. (3, 4, 5). Die Vermutung ist, dass es im Rahmen der Heilung zu einer Entzündungsreaktion kommt und diese, sowie die entstehende Schwellung zu den Schmerzen beiträgt. (3, 5) Die betroffene Muskulatur fühlt sich oft hart, steif und kraftlos an und schmerzt bei Bewegung, sowie Druckausübung auf die betroffene Muskulatur. Nach spätestens einer Woche ist der Muskelkater im Normalfall dann auch wieder vorbei. (3, 4) Eine neuere Theorie (3) geht davon aus, dass der Muskelkater auf eine Verletzung der Muskelspindeln (Dehnungsrezeptoren in der Skelettmuskulatur) und nicht der Z-Scheiben zurückzuführen sei. Was begünstigt Muskelkater? Muskelkater entsteht vor allem durch Überlastung der Muskulatur. Somit können folgende Punkte dazu führen, dass Muskelkater eher auftritt: exzentrische Kontraktion (bremsende Bewegungen) neuer Sport bzw. ungewohnte Belastungen Wettkämpfe Es kann aber auch durch andere Dinge zu einem Muskelkater kommen, wie z.B.: Massagen Injektionen in Muskeln Muskelkrämpfe Brauchst Du Muskelkater für erfolgreiches Training? Auch wenn es oft gerne anders verkauft wird, Muskelkater ist kein Anzeichen dafür, ob Deine Trainingsintensität ausreichend war. Er ist viel eher ein Zeichen dafür, dass das Training Deine aktuellen Kapazitäten überschritten hat. Als Anfänger kann es allerdings schwierig sein, Muskelkater komplett zu vermeiden und unter uns, es ist auch manchmal ein schönes Gefühl am Tag nach dem Training zu spüren, dass man am Vortag intensiv trainiert hat. Langfristig wird Dich ein häufiger Muskelkater in Deiner sportlichen Entwicklung allerdings eher bremsen, da die betroffenenen Muskeln länger zur Regeneration brauchen, als im Normalfall. Was kannst Du tun? Es gibt mehrere Möglichkeiten, um Muskelkater entweder zu vermeiden, oder diesen zu therapieren. Da das Vermeiden effektiver ist, starten wir hiermit. Für Dehnen, was gerne als Ansatz zur Linderung oder auch Vermeidung genutzt wird, gibt es leider keine Nachweise. Wenn es Dir guttut, spricht nichts dagegen, dieses als vorbeugende Maßnahme zu nutzen. Wenn Du Dir allerdings den Verletzungsmechanismus nochmal anschaust, macht es eher weniger Sinn, Dehnen als Behandlung des Muskelkaters zu nutzen, ein normales Bewegen, zur Durchblutungsförderung dürfte hier sinnvoller sein. Zumal Training auch viele positive Effekte auf Verletzungen haben kann. Vermeidung Eine Erfolgsgarantie gibt es leider beim Vermeiden genauso wenig, wie bei der Therapie. Was allerdings Muskelkater vorbeugend wirken kann, sind folgende Dinge (4, 5): vernünftiges Aufwärmen, wodurch die muskuläre Leistungsfähigkeit verbessert werden kann. Dehnen spielt hier übrigens keine große Rolle. langsames Steigern der Übungen, um eine Überlastung zu vermeiden Therapie In der Behandlung gibt es viele Theorien, worüber Muskelkater gelindert werden könne, allerdings konnten viele in Studien nicht belegt werden. Wir schauen uns lediglich die an, für die es eine gewisse Evidenz gibt: Kirschsaft (4, 6): Hiermit kann wohl vor allem der Muskelkater bedingte Kraftverlust reduziert werden. Wärmeanwendungen (4, 5, 7): hierüber lassen sich sowohl Schmerzen als auch die Funktion und das Bewegungsausmaß verbessern. Von Infrarotlampen, über Wärmflaschen, Körnerkissen oder einfach einer heißen Dusche bzw. Bad ist vieles denkbar. Massagen (4, 5, 8): hier scheinen vor allem leichte Massagen hilfreich zu sein und auf zu intensive Anwendungen sollte verzichtet werden. Nutzen kannst Du hierzu auch Faszienrollen. Wie diese wirken, haben wir uns hier schon mal angeschaut. Kälteanwendungen (5, 9): hier scheint ein Bad in 11 bis 15 ° Celsius kaltem Wasser, für 11 bis 15 Minuten einen Effekt auf den Muskelkater zu haben, vor allem wenn dieses innerhalb der ersten 24h genutzt wird. https://youtu.be/f1yFkB2PUKk Zum Podcast Quellen (1) https://de.wikipedia.org/wiki/Muskelfibrille (Zugriff am 22.05.2024) (2) https://de.wikipedia.org/wiki/Muskelkontraktion (Zugriff am 22.05.2024) (3) https://www.physiomeetsscience.net/muskelkater-als-neurale-mikroschaedigung-der-muskelspindeln-nicht-primaer-des-muskels/ (Zugriff am 22.05.2024) (4) https://de.wikipedia.org/wiki/Muskelkater (Zugriff am 22.05.2024) (5) https://flexikon.doccheck.com/de/Muskelkater (Zugriff am 22.05.2024) (6) Connolly, D. A., McHugh, M. P., Padilla-Zakour, O. I., Carlson, L., & Sayers, S. P. (2006). Efficacy of

Schmerzampel und 24h Regel

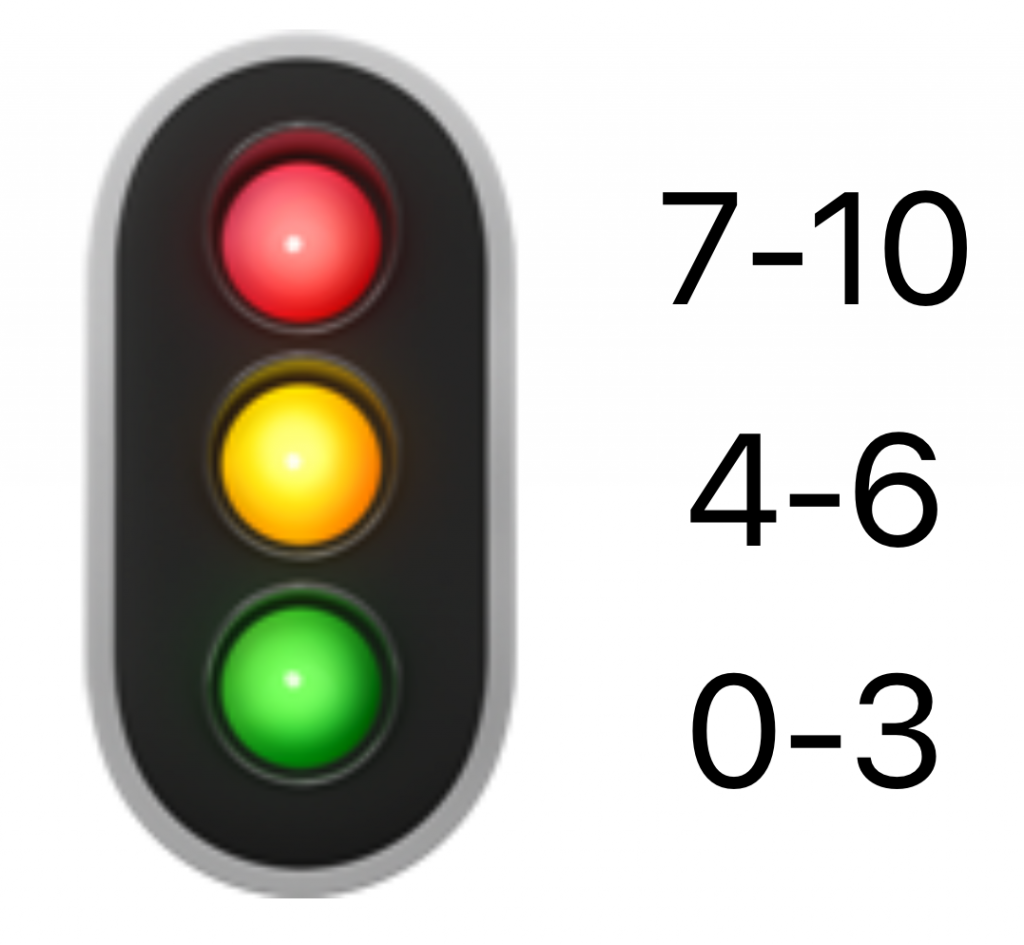

Wäre jede Behandlung von Schmerzen gleich, würde es vermutlich kaum noch Schmerzpatienten geben und viele Behandler im Gesundheitssystem müssten umschulen. Allerdings gibt es bei der Behandlung von Schmerzen keine one-size-fits-all Lösungen. Zum einen ist es wichtig zu verstehen, wodurch die Schmerzen ausgelöst werden, was spätestens bei chronischen Schmerzen schon dazu führt, dass wir nicht nur einen Ansatzpunkt haben, sondern oft mehrere. Aber auch, dass Nervenschmerzen zum Beispiel beim Karpaltunnelsyndrom oft anders behandelt werden sollten, als Überlastungsprobleme des Bewegungsapparats, wie das Läuferknie oder Fersensporn. Dennoch nutze ich, wenn es um die Behandlung von Schmerzen geht, zwei Faustregeln sehr gerne, die für nahezu alle Patienten gelten, zum einen die Schmerzampel und zum anderen die 24h Regel. Was genau das ist und warum ich diese Tools als so wichtig empfinde, erfährst Du in diesem Artikel. Schmerzen beim Training Ein wichtiger Bestandteil der Schmerztherapie sind Bewegung bzw. gezielte Übungen. Auch in der Leitlinie für Chronischer nicht tumorbedingter Schmerz schreiben die Autoren „Körperliche Aktivität ist die Basis einer evidenzbasierten Therapie.“ (1) Es gibt auch interessante Untersuchungen, die zeigen, dass ein ca. 10 km Lauf (6,3 Meilen) zu einer Schmerzlinderung führt, die mit einer Dosis von 10 mg Morphin intravenös (direkt ins venöse Blut gespritzt) gleichzusetzen ist (2). Das sogenannte Runners High, wird laut den Autoren dieser Studie unter anderem durch die Endorphinausschüttung begünstigt. Allerdings scheint ein Teil der Effekte auch auf andere Mechanismen zurückzuführen zu sein. Wenn allerdings gezielte Übungen genutzt werden, um schmerzhafte Bereiche am Körper belastbarer zu machen, kann es vor allem zu Beginn teilweise auch zu Schmerzen beim Training führen. Vor allem bei Unsicherheit neigen viele Patienten dazu, die Übungen dann lieber sein zu lassen, aus Angst, sie könnten wieder etwas kaputt machen. Auch nach einer Verletzung kann es bei den ersten Trainingseinheiten oft dazu kommen, dass Schmerzen beim Training schneller auftreten, als es zum Heilungsverlauf passen würde. Warum kann Schmerz zu Beginn normal sein An sich ist es sinnvoll etwas zu ändern, wenn Schmerzen beim Training auftreten, denn akuter Schmerz erfüllt in erster Linie eine Warnfunktion. Wenn Schmerzen neu auftreten, würde ich also das Training oder was auch immer gerade zu den Schmerzen geführt hat, zunächst pausieren und überlegen, woran das liegen kann. Stimmt die Technik bei der Übungsausführung, hast Du Dich passend aufgewärmt, hast Du Dich wirklich fit genug fürs Training gefühlt oder hast Du die letzten Nächte kaum geschlafen und bist eher wie ein Zombie unterwegs. All das können Faktoren sein, die die Schmerzwahrnehmung negativ beeinflussen und somit zu Schmerzen beim Training führen können. Wenn Du Deinen Körper nach einer Verletzung wieder langsam an Belastungen heranführst, verhält er sich leider manchmal wie die Prinzessin auf der Erbse und nimmt ein kleines Zwicken direkt als Schmerz war, weil er übervorsichtig geworden ist. Ähnliches kann auch bei chronischen Schmerzen passieren, sodass in beiden Fällen ein gewisses Schmerzlevel toleriert werden kann und sollte. Hierbei kann dann die Schmerzampel weiterhelfen und auch die 24h Regel, die wir uns beide gleich anschauen werden. Behandlung ist immer sehr individuell Wie weiter oben schon erwähnt lässt sich nicht pauschal sagen, was definitiv zu einer Schmerzlinderung führen wird und was nicht. Spätestens wenn Du eine sehr negative Erwartungshaltung haben solltest, kann der Noceboeffekt greifen und eine sonst effektive Behandlung greift nicht mehr. Natürlich hast Du immer die Möglichkeit auf Trainingsmethoden zurückzugreifen, die auch bei einer akuten Verletzung möglich sind. Allerdings kann es in der Behandlung von Schmerzen manchmal auch sinnvoll sein, ein gewisses Schmerzlevel zuzulassen. Spannend ist, dass eine schmerzhafte Behandlung (Massage) zu einer kurzfristigen Schmerzlinderung führen kann (3). Scheinbar ist dieser Effekt allerdings abhängig davon, wie gut oder schlecht Dein Körper das Schmerzempfinden modulieren kann. Mit einem zu hohen Schmerzlevel in eine Behandlung oder Training einzusteigen macht aber auch keinen Sinn, denn hierüber würde zu sehr das Alarmsystem getriggert werden und die Schmerzwahrnehmung würde eher zunehmen, anstatt abnehmen. Es ist also wichtig zum einen den goldenen Mittelweg zu finden und zum anderen das ganze individuell anzupassen. Zwei allgemeine Faustregeln Nichtsdestotrotz gibt es zwei Faustregeln, die dennoch bei den meisten Patienten sehr gut funktionieren. Ausklammern würde ich hier allerdings vor allem frische Verletzungen, bei denen die Heilung noch am Anfang steht. Im Zweifel solltest Du allerdings immer mit Deinem Behandler absprechen, ob das für Dich und Deine Beschwerden Sinn ergibt oder worauf Du achten solltest! Schmerzampel Bei der Schmerzampel gehst Du von einer Schmerzskala von 0 bis 10 aus, so wie wir uns das auch im letzten Artikel zum Thema Anstrengung vs. Schmerzen angeschaut haben. Im unteren Drittel, also einem Schmerzlevel von ca. 0 bis 3 ist die Ampel grün, das heißt die Belastung ist in Ordnung und die Belastung wird höchstwahrscheinlich passend sein. Auf Gelb springt die Ampel im mittleren Drittel, also einem Schmerzlevel von ungefähr 4 bis 6. Diese Belastungen können manchmal gut funktionieren, es kann aber auch sein, dass die Belastung noch zu hoch ist, für Deinen aktuellen Stand. Im Bereich von ca. 7 bis 10 steht die Ampel auf Rot, hier würde ich also nicht weitermachen oder die Übung so anpassen, dass das Schmerzlevel wieder sinkt. Die Ampel gibt eine grobe Tendenz und ich würde hier auch keine scharfen Trennlinien setzen, sodass 3 von 10 nie ein Problem ist, aber ab 4 es schon kritisch wird. Du kannst Dich aber zumindest grob daran orientieren. 24h Regel Auch wenn Du Dich an die Schmerzampel hältst, kann es dennoch teilweise zu sogenannten Flare Ups, also einer Schmerzsteigerung nach dem Training oder auch einer Behandlung kommen. Diese bedeuten nicht zwingend, dass die Behandlung schlecht läuft. Denn es gibt, wie weiter oben schon erwähnt, unglaublich viele Faktoren, die einen Einfluss auf Deine Beschwerden haben können. So kann es auch passieren, dass Du an einem Tag ohne Schmerzen beim Training durchkommst und auch im Nachhinein keine Verschlechterung der Beschwerden wahrnimmst, an einem anderen Tag kurz darauf kann das aber ganz anders aussehen, teils auch schon, weil Du einfach die Nacht zuvor kaum geschlafen hast, sodass Du unausgeruht und gestresst trainiert hast. Dein Körper kann dann zum Teil schneller mit Schmerzen reagieren. Das Ziel sollte dennoch sein, dass spätestens nach

Anstrengung vs Schmerzen

Das Thema hatte ich am Rande schon im letzten Blogartikel angesprochen und auch im YouTube Video, wie ich meine eigene Schulterproblematik behandelt habe. Da es in meinen Augen in der effektiven Behandlung sehr häufig untergeht und viele Patienten, aber auch Sportler im allgemeinen schwer damit tun, die beiden Punkte Anstrengung und Schmerz voneinander zu unterscheiden. In meinen Augen kann das Unterscheiden von Anstrengung und Schmerzen den Unterschied ausmachen, ob eine Behandlung effektiv ist oder nicht. Viele Patienten, vor allem aber auch Sportler, tun sich allerdings häufig sehr schwer damit, diese beiden Gefühle zu unterscheiden. Warum die Unterscheidung so wichtig ist und mit welchen Tools Du das leichter lernen kannst, das erfährst Du in diesem Artikel. Effektives Training Damit ein Training zu einer Verbesserung führt, muss das Training intensiv genug sein und Deinen Körper ausreichend intensiv fordern. Die Theorie, die zur Erklärung häufig herangezogen wird, ist das Modell der Superkompensation. Diese beschreibt, dass sich durch einen ausreichend intensiven Trainingsreiz der „Ausgangszustand erstmal verschlechtert und sich die Leistung zunächst mindert. Dann erholt sich der Zustand des Athleten und endet schlussendlich in einer Superkompensation, einer Verbesserung im Vergleich zum Ausgangszustand.“ (1) Wenn wir uns das in einem Graphen anschauen, wird das vielleicht nochmal etwas leichter verständlich: Aus diesem Prinzip lässt sich das zweierlei ableiten: Ein Trainingsreiz muss intensiv genug sein, damit es zu einer Anpassung kommt und nach einer ausreichenden Erholungsphase steigt die Leistungsfähigkeit Was Du immer bedenken solltest ist, dass Dein Körper versucht möglichst energieeffizient zu arbeiten. Jede Anpassung an etwas Neues benötigt sehr viel Energie. Durch Krafttraining kommt es beispielsweise zu einem Muskelwachstum, was sehr, sehr viel Energie und auch Rohstoffe benötigt. Bei einem zu niedrigen Reiz würde diese Anpassung nicht stattfinden, da der Körper diese Energie dann lieber einspart. Wenn wir beim Beispiel Krafttraining bleiben, ist es so, dass als Ziel häufig Muskelversagen genannt wird, um einen idealen Trainingsreiz zu setzen. Im leistungsorientierten Training mag das grob stimmen, bei der Therapie von Schmerzen haben wir ein aber, dass diesen Ansatz bremst. Hier ist es so, dass der Schmerz die Maßgabe ist und nicht das Muskelversagen. Das Konzept der Superkompensation lässt sich hier in gewissen Fällen tatsächlich auch anwenden. Denn im Laufe der Therapie solltest Du Dich ab einem gewissen Zeitpunkt auch leicht an Schmerzen herantasten und diese bis zu einem gewissen Grad im Training tolerieren, z.B. bei Überlastungsproblematiken wie dem Läuferknie. Das sollte aber immer mit Deinem Behandler abgesprochen werden. Denn zum Beispiel bei Nervenschmerzen im Rahmen eines Karpaltunnelsyndroms oder eines Bandscheibenvorfalls wäre ich hier deutlich zurückhaltender. Schmerzen Da wir uns die Definition von Schmerzen schon häufiger angeschaut haben, hier die Kurzfassung: Akute Schmerzen haben eine wichtige Warnfunktion und sollen Dich auf tatsächliche oder potenzielle Gewebeschäden hinweisen. (2) Bei chronischen Schmerzen geht diese Warnfunktion verloren, weswegen es in der Behandlung von diesen auch ab einem gewissen Punkt Sinn machen kann, Schmerzen im Training bis zu einem gewissen Grad zuzulassen. Das sollte aber immer sehr individuell passieren und in Absprache zwischen Dir, als Patient und Deinem Behandler. Denn auch hier gilt, wie eigentlich allgemein im Leben, dass ein zu viel Dich auch nicht weiterbringen wird und der Bereich zwischen zu leicht und zu anstrengend das Ziel ist. Schmerzintensität Wenn es um das Dokumentieren der Schmerzintensität geht, hat sich vor allem die sogenannte numerische Analogskala (auch numeric rating scale = NRS) durchgesetzt. Hier beurteilst Du, auf einer Skala von 0 bis 10, wie intensiv der Schmerz sich für Dich anfühlt. In der Therapie wird manchmal auch die sogenannte visuelle Analogskala (VAS) genutzt, wo Du einen Schieber zwischen gar keinem Schmerz (0) und dem maximal vorstellbaren Schmerz (10) verschieben kannst. Der Therapeut kann auf der Rückseite dann meist einen Zahlenwert zwischen 0 und 10 ablesen. Schmerzen beim Training Wenn Du schon einmal sehr intensiv trainiert hast oder schon an sportlichen Wettkämpfen teilgenommen hast, wirst Du mit Sicherheit auch schon gemerkt haben, dass sich Anstrengung ab einem gewissen Punkt mehr und mehr wie ein Schmerz anfühlt. Das ist ein Schmerz, der bis zu einem gewissen Level in Ordnung ist und meiner Meinung nach zu einem Training dazugehören kann. Allerdings heißt das nicht, dass ein Training unbedingt weh tun muss. Belastungssteuerung Training Um die Belastung zu beurteilen und zu dokumentieren, kannst Du auch die NRS oder VAS nutzen. Es gibt aber noch drei weitere Skalen, die zum Teil in der Therapie, häufiger aber in der Trainingsplanung genutzt werden. Wichtig zu wissen ist, dass eine maximale Ausbelastung im Training nur selten sinnvoll und notwendig ist. Im Gegenteil, das Verletzungs- und Überlastungsrisiko steigt vor allem bei Anfängern, je näher Du an die Ausbelastung herankommst. Borg-Skala Bei der Borg-Skala gibt es zwei Formen. Die ursprüngliche Variante (Borg-RPE-Skala) wurde entwickelt, um die empfundene Erschöpfung beim Ausdauertraining zu beschreiben. Der Gedanke war, dass der Erschöpfungswert mit 10 multipliziert in etwa der Herzfrequenz junger, gesunder Personen entspricht. Aus diesem Grund umfasst die Skala Werte von 6 bis 20. Ehrlicherweise habe ich diese Form nur äußerst selten in der praktischen Anwendung gesehen, auch wenn ich die Idee dahinter gut und nachvollziehbar finde. Zur Selbsteinschätzung ist die Skala von 6 bis 20 zu unpraktikabel, was allerdings eher möglich ist, dass der Patient beschreibt, wie angestrengt er sich fühlt und der Therapeut daraus die Werte ableitet. Gerade bei wissenschaftlichen Arbeiten wird es so erst möglich, Effekte von Therapien statistisch auszuwerten, da hierfür Zahlenwerte benötigt werden. Scheinbar kamen auch dem Entwickler der Skala, Gunnar Borg Zweifel. Denn er entwickelte einige Jahre später die modifizierte Borg-CR-Skala, die nicht nur für die Erschöpfung genutzt wird, sondern auch für Schmerzen und andere Kategorien genutzt werden kann. Häufig wird hier eine Skala von 0 bis 10 genutzt, wie wir es schon von der NRS oder der VAS kennen. Allerdings gibt es hier noch ein paar Abstufungen und auch Beschreibungen, welche Zahlen für welche Ausprägung stehen, wie Du nebenstehend sehen kannst. Diese Variante ist in der Nutzung deutlich praktikabler, vor allem auch beim Ausdauertraining. Beim Krafttraining würde ich aber vermutlich eine der beiden folgenden Möglichkeiten nutzen, da diese noch etwas praktikabler sind. Rate of perceived exertion (RPE)